Tre giovani nocerini, tre destini intrecciati nella lotta per la libertà: storie di coraggio partigiano da non dimenticare

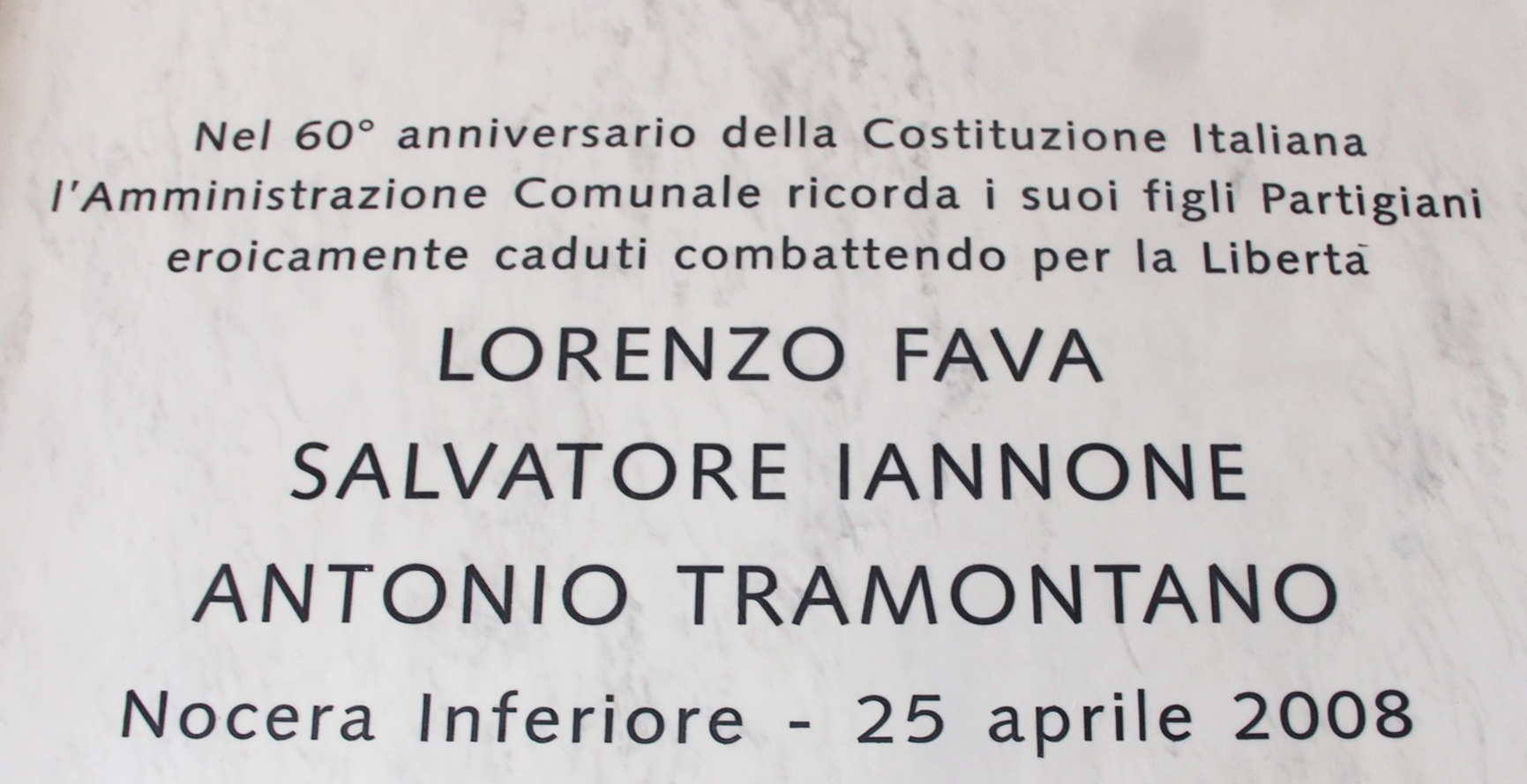

Se vi recate al Comune di Nocera Inferiore, appena avrete finito di salire le tre rampe della scala principale, alla vostra sinistra noterete una lapide in marmo con il nome di tre martiri nocerini. Erano di estrazione sociale diversa, non si conoscevano e, forse, neppure si erano mai incontrati. Eppure, hanno tante cose in comune.

Innanzitutto, sono morti giovanissimi, tra l’estate e l’autunno del 1944. In secondo luogo, sono stati ammazzati lontano dalla nostra città. Infine, sono morti perché, dopo l’armistizio, decisero di combattere la tirannide e di lottare per la libertà.

Io credo che il modo più giusto per onorare la loro memoria sia, semplicemente, raccontare la loro storia e diffonderla, in particolare tra i loro coetanei di oggi.

Dei tre, il primo a perdere la vita fu Lorenzo Fava, nel mese di luglio del 1944.

Lorenzo era nato a Nocera Inferiore il 20 maggio 1919, molto probabilmente a Via Napoli, in una delle villette annesse alle M.C.M. perché il padre, originario di Lendinara, in provincia di Rovigo, era un impiegato di quello stabilimento. Visse nella nostra città fino al 1925, quando la sua famiglia fece ritorno a Lendinara, nel Polesine.

Nel 1941, Fava interruppe gli studi all’Università di Padova e si arruolò negli Alpini. Dopo un anno di corso alla Scuola Allievi Ufficiali di Bassano del Grappa, fu inviato col grado di sottotenente con le truppe di occupazione in Montenegro. Nel 1942 venne decorato con la Croce di Guerra al Valor Militare e nel 1943 fu rimpatriato.

Quando fu annunciato l’armistizio, Lorenzo non ebbe esitazioni e, dopo essere entrato in clandestinità, si unì alle prime formazioni partigiane venete per poi entrare a far parte dei GAP (Gruppi di Azione Partigiani) di Verona.

Il 17 luglio 1944, era tra i gappisti che diedero l’assalto al Carcere degli Scalzi di Verona, allo scopo di liberare il sindacalista comunista Giovanni Roveda. Il gruppo di partigiani riuscì a liberare Roveda (che sarà il primo sindaco di Torino del dopoguerra), ma Fava venne ferito e cadde nelle mani dei fascisti.

Dopo essere stato torturato invano perché rivelasse i nomi e le basi dei gappisti, fu giustiziato in data mai accertata. Secondo quanto dichiarato da Attilio Gasperini, vice custode del cimitero di Verona, le SS scaricarono il corpo ancora sanguinante di Lorenzo il 23 agosto 1944 dichiarando di averlo rinvenuto nel recinto di Forte Procolo. I funerali si svolsero il 29 luglio 1945.

A Lorenzo Fava venne conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare con la seguente motivazione:

Entrato fra i primi nel movimento partigiano, servì la causa con intelligenza, coraggio ed abnegazione. Profondo nel pensiero, quanto audace nell’azione, ideò e portò a termine numerosi colpi di mano ed atti di sabotaggio. Gravemente ferito durante l’attacco alle carceri di Verona per la liberazione di un noto prigioniero politico colà detenuto, fu catturato e sottoposto alle più crudeli torture che non valsero a piegarlo.

Gli stessi nemici rimasero stupefatti di tanta forza morale, ma il loro odio ebbe il sopravvento sull’ammirazione e decisero di sopprimerlo. Fu segretamente trucidato e la sua morte fa di lui la più luminosa figura del movimento partigiano veronese.

A Lorenzo Fava è intitolata una scuola secondaria di primo grado a Verona. Nella stessa città una caserma porta il suo nome. Negli anni Ottanta, sempre a Verona, nel luogo dove sorgeva il Carcere degli Scalzi, fu eretta una stele alta sette metri, denominata Cipresso, per ricordare Fava e gli altri partigiani che compirono l’impresa di liberare Roveda.

A Lendinara, una lapide ricorda Lorenzo Fava sulla casa dove visse da giovane.

Dopo circa un mese, nell’agosto del 1944, perse la vita Iannone Salvatore.

Salvatore era nato il 2 gennaio del 1924, il padre si chiamava anche lui Salvatore e la madre Petrosino Vincenza. Abitava a Capocasale, poi in via Strettola n. 7. Faceva il mestiere di bracciante agricolo.

Iannone, nome di battaglia Jenno, nell’estate del 1944 faceva parte della 75ª Brigata Garibaldi che operava a Biella e dintorni. L’11 agosto di quell’anno, un gruppo di partigiani, tra cui Salvatore, attaccò una postazione delle Brigate Nere nel Comune di Pralungo. I fascisti si erano asserragliati nel palazzo comunale ed avevano piazzato delle mitragliatrici sulle finestre. Inoltre, avevano anche posizionato un faro che illuminava la piazza adiacente.

In quella situazione, i partigiani potevano tenere impegnati i nemici ma, certamente, non potevano attaccare il palazzo, a meno che non fossero riusciti a sparare contro quel faro per oscurare la piazza. Salvatore, che già era noto per il suo coraggio e la sua audacia, non ci pensò più di tanto e cominciò a sparare alcune raffiche di mitra contro quel faro. Non solo non ci riuscì, ma, essendosi esposto al fuoco nemico, fu gravemente ferito, mentre i suoi compagni erano impossibilitati a soccorrerlo. Fu catturato dai republichini di Salò e, molto probabilmente, fucilato qualche giorno dopo.

Le circostanze e la data della morte sono ancora oggi avvolte nel mistero. Sta di fatto che le Brigate Nere andarono a registrare il decesso 29 giorni dopo e dettarono all’ufficiale di stato civile che si trattava di Jenno Salvatore.

Solo molti mesi dopo i suoi compagni chiarirono che si trattava di Iannone e che veniva da Nocera Inferiore. Nel 1947 il Comune di Pralungo informò dell’accaduto il Comune di Nocera e fece pervenire le spoglie di Salvatore al locale cimitero.

L’ultima notizia che si ha di lui fu scoperta dal compianto Rocco Vitolo che, nei giorni precedenti all’apposizione della lapide, trovò una lettera dell’Ufficiale Sanitario della Città, nella quale scriveva:

“Colgo l’occasione di ricordare a V.S. che nonostante le pressioni dell’Ufficio Sanitario giace ancora nella sala mortuaria la salma del Partigiano Iannone Salvatore”.

Ancora oggi, non si è in grado di sapere se a questo giovane martire fu data una degna sepoltura. Nel dopoguerra, sulla facciata del Comune di Pralungo fu posta una lapide che ricorda il sacrificio del nostro concittadino.

Il 26 novembre 1944 fu fucilato il terzo ragazzo ricordato sulla lapide in marmo: Tramontano Antonio.

Nato il 3 maggio 1922 a Nocera Inferiore nel rione Piedimonte, in via C. Nobile 130, figlio di Tramontano Antonio e di Bruno Immacolata. Di mestiere faceva il muratore.

Antonio, nome di battaglia Totò, faceva parte della XI Divisione Garibaldi, 181° battaglione in forza al Comando Varaita, che operava nella zona di Cuneo.

All’alba del 16 settembre 1944 un camion carico di brigatisti neri, agli ordini del federale di Cuneo, Dino Ronza, si reca a Castelletto Busca. In quel luogo i fascisti fanno irruzione nella casa di Belliardo Bandi, dove arrestano i partigiani Guglielmo Strumia e Antonio Tramontano.

Strumia, trovato in possesso di un’arma, venne brutalmente malmenato e poche ore dopo venne fucilato lungo la recinzione del cimitero di Cuneo. Tramontano, invece, era disarmato al momento dell’arresto e i fascisti non erano certi della sua appartenenza ai gruppi partigiani: fu quindi rinchiuso in attesa di accertamenti.

Qualche giorno dopo, una donna, vedova di una guardia repubblicana uccisa a Venasca, si presenta negli uffici della brigata nera di Cuneo per confermare che anche Tramontano apparteneva alle formazioni partigiane garibaldine della valle Varaita e riceve un compenso di seicento lire.

Il 24 novembre 1944, nella piazza della stazione di Cuneo, venne ucciso il maggiore fascista Bernabè. Per vendicare questo affronto, i fascisti decisero di fucilare cinque detenuti politici: Alessi Maria Luisa, Fantone Pietro, Garelli Ettore, Repice Rocco, Tramontano Antonio.

Il 26 novembre 1944, le autorità fasciste sospesero il traffico ferroviario ed imposero ai viaggiatori di uscire sul piazzale della stazione per assistere all’esecuzione, che avvenne alle 12 di quel giorno.

Dopo la guerra, sul luogo dell’eccidio fu eretto un ceppo su cui fu collocata una lapide che ricorda il sacrificio dei cinque martiri, tra i quali il nostro giovane concittadino.